sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

sábado, 19 de novembro de 2011

O Fantasma Fundamental - Jacques Alain Miller (1ª Parte)

O FANTASMA FUNDAMENTAL

Jacques-Alain Miller

Tradução do inglês: Rodrigo Nunes Lopes Pereira

Minhas quatro leituras irão lidar com o mesmo tópico: sintoma e fantasma. Esclareço isso agora porque algumas pessoas estavam em dúvida. Eu vou me ater a este tópico, pois me parece ser fundamental para a prática e para a teoria da clínica psicanalítica. Este é o motivo pelo qual eu não tentarei mostrar a importância clínica do matema lacaniano do A barrado.

O desejo do Outro

O matema é traduzido como “o desejo do Outro”, na medida em que é necessário para o Outro carecer de algo, que ele possa ter algo para desejar. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma tradução parcial. Não seria muito interessante inventar e usar este tipo de escrita se tivesse apenas um sentido. A vantagem do A barrado reside precisamente no fato de que ele é único ao menos para duas significações: 1) o desejo do Outro, e 2) uma falta no campo significante.

E isso, quando se lida com o fantasma, é muito útil quando o fantasma corresponde tanto à manifestação do desejo do Outro quanto à manifestação da falta no campo significante.

Este é o motivo de que o fantasma apareça na experiência clínica analítica como um limite e uma resistência à intervenção do analista. Freud indica isto em “Uma criança é espancada”, que envolve a conexão do fantasma com o A barrado. Freud diz que “o analista deve admitir para si que estes fantasmas, em sua maior parte, subsistem independentemente do resto do conteúdo de uma neurose, e em última instância não tem uma localização apropriada dentro de sua estrutura”.

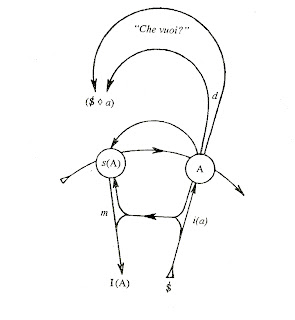

Para nós, a tradução formalizada dessa sentença – que eu penso ser essencial para essa questão do fantasma – é a ligação do fantasma a essa falta no Outro como um locus para o significante. Vamos também observar, no gráfico de Lacan, como há uma conexão direta entre o A barrado e a fórmula do fantasma, $ ◊ a.

Esta é uma conexão eminentemente freudiana. A questão não diz respeito apenas à resistência ou relutância de se falar sobre o fantasma, – um dado experimental que todos os analistas podem testemunhar – mas também de articulá-lo e formalizá-lo, porque isso não surge da má vontade do paciente, nem é uma resistência da parte do ego ou um aspecto do superego. A verdade da resistência reside precisamente em sua ocorrência no lugar do Outro, que é uma falta no significante.

Estes dois aspectos do fantasma devem ser levados em conta: seu papel como uma resposta ao desejo do Outro, e sua ligação à falta no campo significante. De outro modo, nós iríamos encontrar contradições no ensino de Lacan neste tópico. Apesar de ser verdade que Lacan não dê o mesmo sentido às coisas o tempo todo, é possível não perder as referências, não perdendo de vista os dois sentidos do matema A barrado. Este matema não é uma invenção gratuita, mas, antes, corresponde de maneira muito precisa ao que aparece na clínica. Se não há interpretação do fantasma fundamental, é precisamente por ele estar localizado na falta do significante – por consequência, podemos dizer que esta é a questão mais difícil na direção da cura e no fim da análise.

Há uma dimensão da experiência analítica que é uma demanda por movimento. Por um lado há a demanda e, por outro, como o analista responde a isso. A maneira analítica de responder não é senão a interpretação, e pode-se dizer que, apesar de que existem muitas demandas diferentes, a demanda fundamental da parte do paciente na análise é a demanda por interpretação. Há a demanda por parte do paciente da mesma forma que há o desejo do analista como tal.

O analista, por sua vez, em um primeiro nível da experiência, pode ter certos fantasmas. Este é um problema que eu penso ser matéria de muita preocupação aqui, e esta é uma das razões para se prestar atenção à contratransferência. Não obstante, existem certos fantasmas da parte do analista, dentre os quais um muito frequente e bem conhecido é o de alimentar o paciente, amamentando-o. Mas dado que os seios do analista são seios significantes, eles encontram um limite no próprio fantasma do paciente, porque o paciente não o leva à interpretação e o mantém escondido. Geralmente, o fantasma não é sujeito à interpretação e alcançar sua revelação é uma questão pertencente à direção da cura, ao trabalho propriamente do analista. Por isso podemos definir o fantasma fundamental como o que aparece na experiência como intocado, não diretamente atingido pelo significante.

Quando uma teoria da experiência analítica é elaborada na base unilateral da dimensão do sintoma – isto é, exclusivamente sobre a base da demanda inicial do paciente – a análise aparece exclusivamente como meramente terapêutica. Seu problema se limita a como curar o sintoma. Indubitavelmente isso é descrito dessa forma através de todo o trabalho de Lacan. De acordo com Lacan, contudo, a questão não diz respeito a curar o paciente de seu fantasma fundamental, mas sim localizar o problema do fim da análise do lado do fantasma e não do lado do sintoma.

O alvo do fim da análise é uma mudança muito mais profunda do que no nível sintomático, para o qual se almeja uma certa mudança na posição subjetiva dentro do fantasma fundamental. Isto, então, não é uma questão de cura.

Apesar de o fantasma poder ser entendido como devaneio, a prática analítica mostra que sua dimensão é extraordinariamente ampla e variada. A este respeito, o fantasma fundamental é algo como o resíduo do desenvolvimento de uma análise. Ele pode até ser descrito como o resíduo da interpretação do sintoma. Para auxiliar o entendimento deste tópico, podemos tentar discernir três dimensões no fantasma.

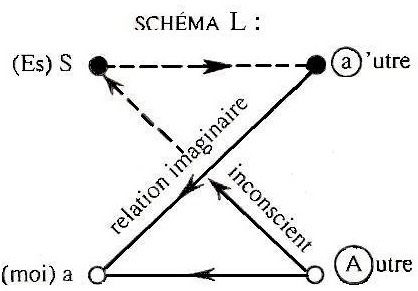

Primeiro, o fantasma tem um aspecto imaginário que corresponde a tudo que o sujeito pode produzir como imagens, traços de ambos os seus mundos, personagens de seu ambiente, etc. Este foi o primeiro aspecto articulado por Lacan, e podemos ver como todos os fantasmas estão situados em um de seus primeiros esquemas no que aparece como a relação a ——> a’, isto é, a dimensão imaginária:

Isto é uma esplêndida simplificação de toda uma gama de material clínico que sem dúvida existe, mas que pertence, por mais variada e extraordinariamente complexa que possa ser, à relação entre o indivíduo e suas imagens. Além disso, algo mais pode ser encontrado aqui no ensino de Lacan, a saber, que toda essa dimensão pode ser simplificada para demonstrar a direção da cura.

Devemos esclarecer que há outras fórmulas e expressões de Lacan relativas ao fantasma em sua dimensão imaginária que perderiam o sentido quando aplicadas a suas outras dimensões, como já fora tentado por Lacan em sua primeira teorização.

Segundo, nós encontramos a dimensão simbólica do fantasma, uma dimensão muito mais escondida que envolve a incorporação de pequenas histórias dependentes do uso de regras particulares e da construção de leis pertencentes especificamente à linguagem.

O texto fundamental de Freud sobre este tópico, “Uma criança é espancada”, mostra muito claramente como ele lida com um fantasma que é apenas uma frase longa, e cujos três estágios são descritos como variações gramaticais. Isto quer dizer que no texto de Freud já há uma gramática do fantasma. É claro que devemos levar em conta que, diferente da dimensão imaginária, este aspecto simbólico não aparece em um primeiro nível da experiência. É apenas quando há uma profusão, quando a selva do fantasma é completamente aparente que podemos obtê-lo como uma sentença com certas variações gramaticais. Este resultado não pode ser entendido apenando-se unicamente ao imaginário, e isto pode ser visto nos Écrits como uma mudança na teorização de Lacan, um deslocamento na ênfase situada inicialmente na dimensão imaginária, em direção à questão de sua dimensão simbólica. Mas isso não é tudo. Para efetuar esse deslocamento, Lacan não situou a ênfase na gramática do fantasma, mas sim em sua lógica. Como sempre, um termo só adquire seu sentido em relação a outro termo que poderia ter sido proferido em seu lugar e não foi. Este é o motivo de o valor da expressão “lógica do fantasma” ser derivado de não se ter pronunciado “gramática do fantasma”. A ideia de Lacan surge precisamente desta questão: que tipo de sentença é o fantasma fundamental? Você pode conhecer a resposta já: o fantasma fundamental é o tipo de sentença que é conhecido como um axioma em lógica. Nós veremos mais tarde o que significa para o fantasma como simbólico ser definido como um axioma lógico, mas, claro ele deve ter algo a ver com o A – a falta no campo do significante. Mas antes de lá chegarmos, consideremos a terceira dimensão do fantasma, com a qual lida Lacan no último estágio do desenvolvimento de seu ensino. Apesar de poder parecer paradoxal, a dimensão fundamental do fantasma é sua dimensão real. Dizer que o fantasma é algo real na experiência analítica equivale a dizer que ele é um resíduo que não pode ser modificado.

É um axioma do pensamento de Lacan de que o Real é o impossível. Aqui, neste caso, é o que é impossível mudar. Por esta razão, o fim de análise para Lacan é a realização de uma modificação na relação do sujeito com o Real do fantasma, o que dá origem às variações do movimento analítico.

Aqui nós também encontramo-nos confrontados, acima de tudo, com a questão pertencente à formação de analistas não reduzida à assistência de conferências, cursos, e seminários. O problema é como alcançar essa mudança subjetiva do Real, ou do resíduo da análise através dos meios da linguagem e do significante, as únicas opções disponíveis para o analista. Por estas razões, a direção da cura requer conhecer a delimitação precisa entre sintomas e fantasmas. Quando a orientação correta é mantida, o desenvolvimento da cura se caracteriza pela obtenção de um fantasma cada vez mais puro e trágico. É muito difícil conduzir a cura neste sentido se a distinção entre sintoma e fantasma é ignorada.

Há uma dinâmica para o sintoma, a qual embora varie em velocidade é, contudo, uma dinâmica. Há, ao contrário – conforme expressou Lacan em “Kant com Sade” – uma “estática do fantasma”. Isto explica a dificuldade para o analista em situar-se em relação a uma estática, e porque é mais fácil dizer simplesmente que isto é uma resistência ou que há resistências. Há uma inércia para a experiência analítica, e a solução é ser capaz de vê-la como o Real, como o resíduo da própria operação analítica. Neste sentido, há também uma verdade para a análise das resistências, a verdade da resistência dessa inércia Real. Mas isso não é apenas um fator negativo. O que também deve ser destacado em relação ao fantasma fundamental é o fato de que no desenvolvimento da cura, o fantasma é cada vez mais reduzido a um instante essencial, ou ponto de um instante; e, portanto, ele não possui uma dimensão temporal. Em um texto de 1967 integrado aos Écrits, podemos encontrar a expressão “o instante do fantasma”, que é algo cuja importância deve se ter em mente na medida em que o fantasma não tem o mesmo tipo de tempo retroativo que é característico do sintoma.

O fato de que o inconsciente seja estruturado como uma linguagem não implica que tudo possa ser interpretado, mas que mesmo o que não é interpretado também tem uma função. Eu penso que a direção da cura é precisamente seu uso como uma ferramenta desse fantasma reduzido. Quer dizer, o fantasma fundamental, que não é como tal interpretado, é ele próprio uma ferramenta para a interpretação analítica.

O sintoma aparece para o sujeito como uma opacidade subjetiva, como um enigma. O paciente não sabe o que fazer com essa irrupção e é porque ele demanda sua interpretação. Se Lacan situa o sujeito suposto saber no início da entrada do processo analítico, é porque nesse momento a demanda fundamental do paciente refere-se ao enigma, à interrogação causada por seu próprio sintoma. E a dificuldade, que é diferente em cada caso, é que o fantasma aparece para o sujeito como transparente, como se sua leitura fosse imediata. Assim a mudança que deve ser alcançada no analisando é almejada na consideração que faz o sujeito pelo que é coberto por seu fantasma.

Definir precisamente como o fantasma fundamental pode ser uma ferramenta para a interpretação é difícil, mas eu posso contar uma pequena história a fim de aproximar-nos da questão, aproveitando o fato de que para mim é mais fácil falar sobre isso aqui do que em Paris.

Trata-se de uma mulher que me contou uma história com a qual ela se confortava. Pode haver, devo dizer, uma diferença entre pacientes homens e mulheres a esse respeito, pode ser mais fácil obter uma história de uma mulher do que de um homem, embora seja difícil provar. Vamos manter isso num nível intuitivo, mas devo recordá-los que a maior parte dos relatos em “Uma criança é espancada” correspondem a casos femininos, o que não acredito que se deva ao acaso. Retornando à história com que essa paciente se confortava, vamos dizer que lhe era muito familiar, e que lhe servia bem desde muito cedo em sua vida para tornar-se sexualmente excitada. Isto pode ser comunicado, pois tem uma natureza simples e delicada que permite sua transmissão. Trata-se do seguinte: ser uma lavadeira, amar um padre, ser queimada na fogueira como uma bruxa. Devo esclarecer que tenho essa paciente em alta conta, pois tudo o que ela trouxe para a análise tem essa qualidade delimitada forte, precisa, o que geralmente não acontece. Ela é talentosa em sua capacidade de se relacionar com o inconsciente, habilidade em relação a qual as pessoas diferem.

E como ela é uma pessoa educada, ela evoca em relação a seu fantasma uma referência literária que vocês podem conhecer, o romance de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Este romance conta a história da bela Esmeralda, que não está apaixonada pelo padre da Notre-Dame. Pelo contrário, ela está apaixonada por uma cavaleiro, embora o padre a persiga. Finalmente, é Quasimodo quem a salva dos assaltos amorosos do padre. Na base deste notório enredo, a paciente introduziu uma variante que consistia em imaginar uma nova Esmeralda, que estava apaixonada pelo padre. Talvez ela fosse levada a fazer isso pelo fato de que seu primeiro nome é Maria, como a Virgem, Notre-Dame, Nossa Senhora, ambas de Paris e outras cidades. O fato é que, em seu fantasma, ela se identificava com a nova Esmeralda, uma mulher ligada a uma figura de autoridade – um padre, uma encarnação par excellence de alguém suprimido da indecência sexual. Outros poderiam também desempenhar este papel, na medida em que fossem de uma classe mais alta do que a da posição subordinada que ela atribuía a si na história.

Mais tarde, as coisas conduziram a uma fogueira, algo que queima [burns], expressões que são regularmente repetidas em tudo que ela emite em relação a suas paixões por uma série de homens através de sua vida: “Arder [To burn] por um homem”, “queimar em paixão”, “uma paixão ardente [a burning passion]”. Isto evoca o que Freud, em A Interpretação dos Sonhos, formula como “Pai, não vês que eu estou queimando?”. Esta foi uma de minhas associações, o que neste caso foi muito útil porque o olhar do pai tinha para ela um valor essencial. Mais importante, contudo, era o fato de que seu pai tinha um olho só. Devo esclarecer que a presença desse olho morto é neste caso estruturante, como mostrado por uma sentença proferida em sua presença por um amigo de seu pai. Este pai melancólico, que viveu em uma região na costa francesa, sempre “mantinha seu olho azul no mar” (onde “mar” e “mãe” – mer e mère – são palavras homófonas em francês). Obviamente, sua preocupação é em relação ao olho que não a está olhando. É por causa desse olho que ela arde [burns] incessantemente para os homens que ela escolhe, homens que são casados e com quem ela só deseja ter encontros violentos. De um ponto de vista sexual, estes encontros são perfeitamente satisfatórios, mas ela não pode ter relações cotidianas com esses homens. Uma dificuldade com este caso é que, de certa forma, ela não tem sintomas dos quais se queixar. Além disso, o risco de o analista ocupar um lugar dentro dessa série de homens de autoridade empresta a essa relação analítica sua própria dificuldade. De todo modo, o que é essencial e que eu gostaria de ressaltar no caso é que esta pequena história – ser uma lavadeira, amar um padre, ser queimada na fogueira – é uma formulação que é completamente destacada do resto do discurso, como um monumento isolado, enquanto que, ao mesmo tempo, a matriz para todo o seu comportamento. É por isso que se deve tomar cuidado em não ficar hipnotizado pela diferença entre os fantasmas e o fantasma. O fantasma é como um acordeão: ele pode cobrir toda a extensão da vida do sujeito e ainda ao mesmo tempo ser a coisa mais escondida e atômica do mundo.

Este ano, eu busquei um exemplo que nos permitisse retornar ao nosso caminho em direção ao A barrado, pois ele mostra precisamente a função do fantasma como uma resposta ao desejo do Outro.

Foi difícil encontrar um exemplo convincente deste problema que não fosse do campo da cultura e da literatura. Lacan também toma esta última via quando lida com o fantasma. Se compararmos as respectivas maneiras de proceder neste ponto de Freud e de Lacan, podemos observar que o primeiro toma o fantasma a partir da experiência clínica, enquanto que o segundo o toma como elaborado na literatura, por exemplo, o fantasma de Sade. Há uma razão para escolher este último caminho – a saber, que é muito difícil narrar publicamente seus próprios casos. Você tem que atravessar o Atlântico para fazê-lo. Mas há outra razão, é que um fantasma tal como o de Sade atinge certo nível de objetividade através de sua produção literária que permite um cuidadoso escrutínio. De todos os textos de Lacan, “Kant com Sade” é o que contem mais referências culturais. Ele faz referência à toda a literatura francesa, particularmente as dos séculos XVIII e XIX. Ano passado, eu realizei um seminário com algumas pessoas no sentido de seguir essas referências: isso fez com que trinta pessoas trabalhassem por um ano para coletá-las todas.

quinta-feira, 10 de novembro de 2011

quinta-feira, 27 de outubro de 2011

terça-feira, 4 de outubro de 2011

quinta-feira, 22 de setembro de 2011

segunda-feira, 19 de setembro de 2011

quarta-feira, 24 de agosto de 2011

A vil lógica da escolha do alvo de Anders Breivik - Slavoj Žižek

A vil lógica da escolha do alvo de Anders Breivik

Slavoj Žižek

[The Guardian, 8 de agosto de 2011]

Tradução: Rodrigo Nunes Lopes Pereira

Tanto na auto-justificação ideológica de Anders Breivik quanto nas reações a seu ato assassino há coisas que deveriam nos fazer pensar. O manifesto do “caçador de marxistas” cristão que matou mais de 70 pessoas na Noruega precisamente não é um caso de divagações de um homem perturbado; é simplesmente uma exposição consequente da “Crise da Europa” que serve como a fundação (mais ou menos) implícita do crescimento do populismo anti-imigração – suas próprias contradições são sintomáticas das contradições internas desta visão.

A primeira coisa que se destaca é como Breivik constrói seu inimigo: a combinação de três elementos (marxismo, multiculturalismo e islamismo), cada um dos quais pertencente a diferentes espaços políticos: esquerda radical marxista, liberalismo multicultural, fundamentalismo religioso islâmico. O velho hábito fascista de atribuir ao inimigo características mutuamente exclusivas (“complô judaico bolchevique plutocrático” – identidade étnico-religiosa, esquerda radical bolchevique, capitalismo plutocrático) retorna aqui sob uma nova roupagem.

Mais indicativa ainda é a maneira como a auto-designação de Breivik embaralha as cartas da ideologia direitista radical. Breivik defende o cristianismo, mas permanece um agnóstico secular: o cristianismo é para ele meramente um construto cultural para opor ao islã. Ele é antifeminista e pensa que as mulheres deveriam ser desencorajadas de seguir o ensino superior; mas ele é a favor de uma sociedade “secular”, apoia o aborto e se declara pró-gay.

Seu predecessor neste sentido foi Pim Fortuyn, o político populista de direita holandês, que foi assassinado no início de maio de 2002, duas semanas antes das eleições em que se esperava que ele ganhasse um quinto dos votos. Fortuyn era uma figura paradoxal: um direitista populista cujas características pessoais e mesmo as opiniões eram (em sua maioria) quase perfeitamente “politicamente corretas”. Ele era gay, tinha boas relações pessoais com muitos imigrantes, exibia um inato senso de ironia – em suma, ele era um bom liberal tolerante em relação a tudo, se excetuarmos sua postura em relação aos imigrantes muçulmanos.

O que Fortuyn incorporava era então a interseção entre populismo direitista e correção política liberal. De fato, ele era a prova viva de que a oposição entre populismo direitista e tolerância liberal é falsa, de que estamos lidando com dois lados de uma mesma moeda: i.e., nós podemos ter um racismo que rejeita o outro com o argumento de que ele é racista.

Além disso, Breivik combina traços nazistas (também em detalhes – por exemplo, sua simpatia por Saga, cantor folk sueco simpatizante nazista) com um ódio a Hitler: um de seus heróis é Max Manus, o líder da resistência norueguesa antinazista. Breivik não é tão nazista quanto antimuçulmano: todo o seu ódio é focado na ameaça muçulmana.

E por último, mas não menos importante, Breivik é anti-semita, mas pró-Israel, na medida em que o Estado de Israel é a primeira linha de defesa contra a expansão muçulmana – ele quer até mesmo ver o templo de Jerusalém reconstruído. Sua visão é de que os judeus são ok na medida em que não haja muitos deles – ou, como ele escreveu em seu manifesto: “Não há problema judaico na Europa ocidental (com exceção do Reino Unido e da França), posto que nós temos 1 milhão de judeus na Europa ocidental, enquanto que 800.000, sem contar com esse 1 milhão, vivem na França e no Reino Unido. Os Estados Unidos, por outro lado, com mais de 6 milhões de judeus (600% a mais que na Europa) efetivamente tem um considerável problema judaico”. Ele realiza o último paradoxo de um nazista sionista – como isso é possível?

Uma chave é oferecida pelas reações da direita européia ao ataque de Breivik: seu mantra foi que mesmo condenando seus atos assassinos não devemos esquecer de que ele abordou “preocupações legítimas a respeito de problemas genuínos” – a política convencional falha ao abordar a corrosão da Europa pela islamização e multiculturalismo ou, para citar o Jerusalem Post, nós deveríamos usar a tragédia de Oslo “como uma oportunidade para reavaliar seriamente políticas para a integração de imigrantes na Noruega e em outros lugares”. O jornal se desculpou depois por este editorial. (A propósito, estamos ainda por ouvir uma interpretação similar dos atos de terror palestinos, algo como “estes atos de terror deveriam servir como uma oportunidade para reavaliar as políticas de Israel”.)

A referência a Israel está, claro, implícita nessa avaliação: uma Israel “multicultural” não teria chance de sobreviver; o apartheid é a única opção realista. O preço para este propriamente perverso pacto sionista-direitista é que, no sentido de justificar a reivindicação para a Palestina, é preciso reconhecer retroativamente a linha de argumentação que foi previamente, no início da história da Europa, usada contra os judeus: o acordo implícito é “nós estamos prontos para reconhecer sua intolerância diante de outras culturas em seu meio se vocês reconhecerem nosso direito de não tolerar palestinos em nosso meio”.

A trágica ironia deste acordo implícito é que, na historia da Europa dos últimos séculos, os próprios judeus foram os primeiros “multiculturalistas”: seu problema foi como sobreviver com sua cultura intacta em lugares onde outra cultura era predominante.

Mas e se estivermos entrando em uma era em que esse novo raciocínio irá impor-se? E se a Europa devesse aceitar o paradoxo de que sua abertura democrática é baseada em exclusão – de que “não há liberdade para os inimigos da liberdade”, como colocou Roberspierre há muito tempo? Em princípio, isto é verdade, claro, mas é aqui que temos de ser muito específicos. De certa forma, houve uma lógica vil na escolha do alvo de Breivik: ele não atacou estrangeiros, mas aqueles de sua comunidade que eram demasiado tolerantes com intrusos estrangeiros. O problema não são os estrangeiros, é nossa própria identidade (europeia).

Embora a crise em curso da União Europeia apareça como uma crise da economia e das finanças, ela é em sua dimensão fundamental uma crise político-ideológica: o fracasso do referendo sobre a constituição da UE um par de anos atrás deu um claro sinal de que os eleitores perceberam a EU como uma união econômica “tecnocrática”, sem qualquer visão que pudesse mobilizar as pessoas – até os protestos recentes, a única ideologia apta a mobilizar as pessoas foi a defesa anti-imigração da Europa.

Recentes explosões de homofobia nos Estados do leste europeu pós-comunistas também devem nos fazer refletir. No início de 2011, houve uma parada gay em Istambul onde milhares de pessoas caminhavam em paz, sem violência ou outros distúrbios; nas paradas gay que ocorreram ao mesmo tempo na Sérvia e na Croácia (Belgrado, Split), a polícia não foi capaz de proteger participantes que foram ferozmente atacados por centenas de fundamentalistas cristãos. Estes fundamentalistas, e não os da Turquia, são a verdadeira ameaça ao legado europeu, então quando a UE basicamente bloqueou a entrada da Turquia, deveríamos fazer a pergunta óbvia: Que tal aplicar-se as mesmas regras à Europa Oriental?

O anti-semitismo pertence a essa série, ao lado de outras formas de racismo, sexismo, homofobia, etc. O Estado de Israel está aqui cometendo um erro catastrófico: ele decidiu minimizar, senão ignorar completamente o “velho” anti-semitismo (europeu tradicional), concentrando-se sobre o anti-semitismo “novo” e supostamente “progressista” disfarçado sob a crítica da política sionista do Estado de Israel. Nessa linha, Bernard Henri-Lévy (em seu Left in Dark Times) recentemente afirmou que o anti-semitismo do século XXI seria “progressista” ou não existiria mais. Esta tese nos obriga a voltarmo-nos para a velha interpretação marxista do anti-semitismo como um anti-capitalismo mistificado (em vez de culpar o sistema capitalista, o ódio é dirigido para um grupo étnico específico acusado de corromper o sistema): para Henri-Lévy e seus partidários, o anti-capitalismo atual é uma forma disfarçada de anti-semitismo.

Esta destituição não falada, mas não menos eficiente daqueles que atacariam o “velho” anti-semitismo está ocorrendo no mesmo momento em que o “velho” anti-semitismo está voltando em toda a Europa, especialmente nos países pós-comunistas do leste, da Hungria à Letônia. O que deve nos preocupar ainda mais é o crescimento de uma estranha acomodação entre fundamentalistas cristãos e sionistas nos Estados Unidos.

Há apenas uma solução para esse enigma: não se trata de que os fundamentalistas tenham mudado, mas sim que o próprio sionismo paradoxalmente veio a adotar certa lógica anti-semita em seu ódio dos judeus que não se identificam inteiramente com a política do Estado de Israel. Seu alvo, a figura do judeu que duvida do projeto sionista, é construída da mesma maneira com que os anti-semitas europeus constroem a figura do judeu – ele é perigoso porque vive entre nós, mas não é realmente um de nós. Israel está jogando um jogo perigoso aqui: a Fox News, a principal voz estadunidense da direita radical e firme defensora do expansionismo israelense, recentemente teve que rebaixar Glenn Beck, seu apresentador mais popular, cujos comentários estavam se tornando abertamente anti-semitas.

O argumento sionista padrão contra os críticos das políticas do Estado de Israel é que, claro, como qualquer outro Estado, Israel deve ser julgado e eventualmente criticado, mas os críticos de Israel abusam da crítica justificada da política israelense para fins anti-semitas. Quando os defensores fundamentalistas cristãos da política israelense rejeitam as críticas da esquerda das políticas israelenses, sua argumentação implícita é ilustrada por uma maravilhosa charge publicada em julho de 2008 no jornal vienense Die Presse: ela mostra dois austríacos caracterizados como nazistas, atarracados, um deles segurando um jornal nas mãos e comentando com seu amigo: “Você pode ver aqui de novo como um anti-semitismo totalmente justificado está sendo usurpado para se fazer uma crítica barata do Estado de Israel!”. Estes são os atuais aliados do Estado de Israel.

sexta-feira, 19 de agosto de 2011

segunda-feira, 15 de agosto de 2011

sexta-feira, 22 de julho de 2011

sexta-feira, 15 de julho de 2011

quarta-feira, 13 de julho de 2011

sexta-feira, 1 de julho de 2011

quinta-feira, 16 de junho de 2011

quinta-feira, 9 de junho de 2011

quarta-feira, 8 de junho de 2011

sexta-feira, 3 de junho de 2011

quarta-feira, 1 de junho de 2011

Tudo o que você sempre quis saber sobre Lacan (Mas tinha medo de perguntar a Hitchcock)

Introdução

Alfred Hitchcock, ou, A Forma e sua Mediação Histórica

Slavoj Žižek

Tradução: Rodrigo Nunes Lopes Pereira

O que normalmente é deixado despercebido na multidão de tentativas de se interpretar a ruptura entre modernismo e pós-modernismo é a maneira como essa mesma ruptura afeta o próprio status da interpretação. Tanto o modernismo quanto o pós-modernismo concebem a interpretação como inerente a seu objeto: sem isso nós não teríamos acesso à obra de arte – o tradicional paraíso onde, independente de sua versatilidade no artifício da interpretação, todos podem apreciar a obra de arte, está irrecuperavelmente perdido. A ruptura entre modernismo e pós-modernismo está assim situada dentro desta relação inerente entre o texto e seu comentário. Uma obra de arte modernista é, por definição, ‘incompreensível’; ela funciona como um choque, como a irrupção de um trauma que mina a complacência de nosso cotidiano e resiste em ser integrada no universo simbólico da ideologia dominante; em decorrência disso, depois desse primeiro encontro, a interpretação entra em cena e nos permite integrar esse choque – ela nos informa, por exemplo, que este trauma registra e aponta para a chocante depravação de nossas próprias vidas cotidianas ‘normais’... Neste sentido, a interpretação é o momento conclusivo de cada ato de recepção: T.S. Eliot foi bastante astuto quando complementou seu Waste Land com notas de referências literárias tal como se poderia esperar de um comentário acadêmico.

O que o pós-modernismo faz, contudo, é o exato oposto: seus objetos par excellence são produtos com um singular apelo de massa (filmes como Blade Runner, O Exterminador do Futuro ou Veludo Azul) – cabe ao intérprete detectar nessas obras as mais esotéricas sutilezas teóricas de Lacan, Derrida ou Foucault. Então, se o prazer da interpretação modernista consiste no efeito de recognição que ‘gentrifica’ a inquietante estranheza de seu objeto (‘Ah, agora eu percebo o sentido dessa aparente confusão!’), o objetivo do tratamento pós-modernista é estranhar essa mesma familiaridade inicial: ‘Você pensa que o que você vê é um simples melodrama que até o seu avô senil não teria dificuldades em acompanhar? Contudo, sem considerar.../a diferença entre sintoma e sinthomem; a estrutura do nó borromeano; o fato de que a mulher é um dos Nomes-do-Pai; etc; etc./ você perde totalmente o sentido de que se trata!’

Se há um autor cujo nome resume esse prazer interpretativo de ‘afastar’ o conteúdo mais banal, é Alfred Hitchcock. Hitchcock, como o fenômeno teórico que nós temos testemunhado nas últimas décadas – o fluxo interminável de livros, artigos, cursos universitários, temas de conferências – é um fenômeno ‘pós-moderno’ par excellence. Isso se apoia na extraordinária transferência que sua obra põe em movimento: para verdadeiros aficionados em Hitchcock, em seus filmes tudo faz sentido, o aparentemente mais simples complô esconde as mais inesperadas iguarias filosóficas (e – é inútil negá-lo – este livro compartilha irrestritamente desta loucura). No entanto, considerando tudo, Hitchcock é um ‘pós-modernista’ avant la lettre? Como se deve situá-lo em relação à tríade realismo-modernismo-pós-modernismo elaborada por Fredric Jameson, com um olhar especial na história do cinema, onde ‘realismo’ representa a Hollywood clássica – isto é, o código narrativo estabelecido nos anos 1930 e 1940, o ‘modernismo’ referindo-se aos grandes auteurs dos anos 1950 e 1960, e ‘pós-modernismo’ referindo-se à confusão em que estamos hoje – ou seja, a obsessão com a Coisa traumática que reduz toda grade narrativa a uma tentativa fracassada particular em ‘gentrificar’ a Coisa?[i]

Para uma abordagem dialética, Hitchcock é de especial interesse precisamente na medida em que ele se situa nas fronteiras dessa tríade classificatória[ii] - qualquer tentativa de classificação nos leva, mais cedo ou mais tarde, a um resultado paradoxal no qual Hitchcock é, de certa forma, os três ao mesmo tempo: ‘realista’ (dos velhos críticos e historiadores esquerdistas sob cujo olhar seu nome resume o fechamento narrativo ideológico de Hollywood, até Raymond Bellour, para quem seus filmes são variações da trajetória edipiana e, como tais, ‘são tanto versões excêntricas quanto exemplares’ da narrativa clássica hollywoodiana[iii]), ‘modernista’ (i.e., um precursor e ao mesmo tempo na linha de grandes auteurs que, às margens ou fora de Hollywood, subverteram seus códigos narrativos – Wells, Renoir, Bergman...), ‘pós-modernista’ (ainda que não houvesse outro motivo, então pela transferência acima mencionada que seus filmes engendram entre os intérpretes).

Então, o que é Hitchcock ‘na verdade’? Ou seja, fica-se tentado a tomar a saída fácil, afirmando que ele é ‘verdadeiramente um realista’, firmemente incorporado à maquinaria de Hollywood, e apenas mais tarde apropriado pelos modernistas em torno do Cahiers du cinema, e depois pelos pós-modernistas – mesmo essa solução conta com a diferença entre a ‘Coisa-em-si’ e suas interpretações secundárias, uma diferença que é epistemologicamente profundamente suspeita na medida em que uma interpretação nunca é simplesmente ‘externa’ a seu objeto. É, portanto, muito mais produtivo transpor este dilema para a própria obra de Hitchcock e conceber a tríade realismo-modernismo-pós-modernismo como um princípio classificatório que nos permite introduzir ordem aí por meio da diferenciação de seus cinco períodos:

· Os filmes anteriores a Os 39 degraus: Hitchcock antes de sua ‘ruptura epistemológica’, antes do que Elizabeth Weis chamou apropriadamente de ‘consolidação do estilo clássico [de Hitchcock]’[iv], ou – para colocar em termos hegelianos – antes que ele se tornasse seu próprio conceito. É claro, pode-se aqui jogar o jogo do ‘Todo o Hitchcock já está aí’, em filmes antes da ruptura (Rothman, por exemplo, discerniu em O Pensionista [The Lodger, 1927] os ingredientes de todo Hitchcock até Psicose[v]) – com a condição de que não se negligencie a natureza retroativa de tal procedimento: o lugar de onde se fala é a noção já-atualizada do ‘universo de Hitchcock’.

· Os filmes ingleses da segunda metade dos anos 1930 – de Os 39 degraus até A Dama Oculta: ‘realismo’ (claramente a razão pela qual mesmo um marxista linha-dura como Georges Sadoul, geralmente muito crítico em relação a Hitchcock, é simpático a estes filmes), formalmente dentro dos limites da narrativa clássica, tematicamente centrada na história edípica da jornada iniciática do casal. Quer dizer, a ação movimentada nestes filmes não deve nos enganar nem por um minuto – sua função, em última instância é tão somente por à prova o amor do casal e então tornar possível sua reunião final. Todas são histórias de um casal atado (às vezes literalmente: note o papel das algemas em Os 39 degraus) acidentalmente que então tem de amadurecer através de uma série de provações – isto é, variações sobre o tema fundamental da ideologia do casamento burguesa, que teve a sua primeira e talvez mais nobre expressão na Flauta Mágica de Mozart.[vi] Os casais atados por acaso e unidos pela provação são Hannay e Pamela em Os 39 degraus, Ashenden e Elsa em O Agente Secreto, Robert e Erica em Jovem e Inocente, Gilbert e Iris em A Dama Oculta – com a notável exceção de O Marido Era o Culpado, onde o triângulo formado por Sylvia, seu marido criminoso Verloc e o detetive Ted prenuncia a conjuntura característica da fase seguinte de Hitchcock.

· O ‘período Selznick’ – filmes que vão de Rebecca – A Mulher Inesquecível até Sob o Signo de Capricórnio: ‘modernismo’, formalmente simbolizado pela prevalência de longos planos-sequência anamorficamente distorcidos, centrados tematicamente na perspectiva da protagonista feminina, traumatizada por uma ambígua (má, impotente, obscena, fragmentada) figura paterna. Isto quer dizer, a história é, em geral, narrada do ponto de vista de uma mulher dividida entre dois homens: a figura mais velha de um vilão (seu pai ou seu marido mais velho, incorporando uma das típicas figuras hitchcockianas, o qual é consciente do mal em si mesmo e se esforça depois de sua destruição) e o mais jovem e um tanto insípido ‘bom moço’, a quem ela escolhe no final. Além de Sylvia, Verloc e Ted em O Marido era o Culpado, os principais exemplos de tais triângulos são Carol Fisher, dividida entre a lealdade ao pai pró-nazista e o amor pelo jovem jornalista americano em Correspondente Estrangeiro; Charlie, dividida entre seu tio assassino de mesmo nome e o detetive Jack em A sombra de uma Dúvida; e, claro, Alicia, dividida entre seu marido mais velho Sebastian e Devlin, em Interlúdio.[vii] O ambíguo apogeu deste período é, claro, Festim Diabólico: no lugar da heroína feminina, temos aqui o membro ‘passivo’ de um casal homossexual (Farley Granger), dividido entre seu companheiro sedutoramente mau e seu professor, o Catedrático (James Stwart), que não está preparado para reconhecer no crime cometido por seu alunos a realização de seu próprio ensino.

· Os grandes filmes dos anos 1950 e início dos anos 1960 – de Pacto Sinistro até Os Pássaros: ‘pós-modernismo’, formalmente simbolizado pela acentuada dimensão alegórica (a indexação, dentro do conteúdo diegético do filme, de seu próprio processo de enunciação e consumação: referências a ‘voyeurismo’ de Janela Indiscreta a Psicose, etc.), tematicamente centrada na perspectiva do herói masculino para quem o superego materno bloqueia o acesso à relação sexual ‘normal’ (Bruno em Pacto Sinistro, Jeff em Janel Indiscreta, Roger Thornhill em Intriga Internacional, Norman em Psicose, Mitch em Os Pássaros, até o ‘assassino da gravata’ em Frenesi).

· Filmes que vão de Marnie – Confissões de uma Ladra em diante: apesar de momentos brilhantes (a carcaça de barco em Marnie, o assassinato de Gromek em Cortina Rasgada, o plano-sequência em recuo em Frenesi, o uso de narração paralela em Trama Macabra, etc.) estes são ‘pós’-filmes, filmes de desintegração; seu principal interesse teórico reside no fato de que – precisamente por causa de sua desintegração; por causa do rompimento do universo de Hitchcock em seus ingredientes particulares – eles nos permitem isolar estes ingredientes e apreendê-los claramente.

(continua)

[i] Ver Fredric Jameson, “The Existence of Italy”, IN Signatures of Visible, New York, Routledge, 1990. A aplicabilidade da tríade jamesoniana realismo-modernismo-pós-modernismo é antes confirmada pela maneira como ela nos permite introduzir ordre raisonné em uma série de filmes contemporâneos. Assim, não é difícil perceber como, na série dos três filmes The Godfather [O Poderoso Chefão], o primeiro é ‘realista’ (no sentido do realismo hollywoodiano: o fechamento narrativo, etc.), o segundo, ‘modernista’ ( o redobramento de uma única linha narrativa: todo o filme é uma espécie de apêndice duplo do primeiro, uma prequela e sequência da já contada história principal), e o terceiro, ‘pós-modernista’ (uma bricolage de fragmentos narrativos que não formam um conjunto através de uma ligação orgânica ou de um quadro mítico formal). A qualidade decrescente de cada filme da sequência atesta que o dominante da trilogia é o ‘realista’, o que não pode ser dito de três outros filmes de meados dos anos 1980 que formam também uma espécie de trilogia: Fatal Attraction (Atração Fatal), Something Wild (Totalmente Selvagem), Blue Velvet (Veludo Azul). A tríade realismo-modernismo-pós-modernismo é aqui ilustrada pelas três diferentes atitudes em relação à Outra Mulher como o ponto de ‘atração fatal’ através do qual o Real invade a realidade cotidiana e perturba seu circuito: Atração Fatal permanece dentro dos limites da ideologia estabelecida da família, onde a Outra Mulher (Glenn Close) personifica o mal a ser rejeitado ou morto; em Totalmente Selvagem, ao contrário, Melaine Griffith representa aquela que livra Jeff Daniels do falso mundo yuppie e o força a enfrentar a vida real; em Veludo Azul, Isabella Rosselini escapa dessa simples oposição e aparece como a Coisa em toda a sua ambiguidade, simultaneamente atraindo e repelindo o herói... A qualidade ascendente prova como o dominante aqui é ‘pós-modernista’.

[ii] Foi Deleuze quem situou Hitchcock na própria fronteira da ‘image-mouvement’, no ponto no qual ‘image-mouvement’ passa para a ‘image-temps’: ‘le dernier des classiques, ou le premier des modernes’ (Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Editions de Minuit, 1990, p.79).

[iii] Raymond Bellour, “Psychosis, Neurosis, Perversion”, in Marshall Deutelbaum e Leland Poague (orgs.) A Hitchcock Reader, Ames, Iowa State University Press, 1986, p.312. Se, além disso, se aceita a definição de Bellour da matriz fundamental hollywoodiana como uma ‘máquina para a produção do casal’, tem que se procurar o funcionamento contínuo dessa máquina não em Hitchcock, mas em um grande número de filmes recentes que, ostensivamente, não tem nada em comum com a Hollywood clássica.

Vamos apenas mencionar dois filmes de 1990 que parecem não ter absolutamente nada em comum: Tempo de Despertar e Dança com Lobos – há, no entanto, uma característica crucial que os une. Em termos de seu conteúdo ‘oficial’, Tempo de Despertar é a história de um médico (Robin Williams) que, através do uso de novos remédios químicos desperta pacientes de períodos de coma de décadas e lhes permite retornar brevemente à vida normal; ainda que a chave do filme resida no fato de que o médico é tímido, reservado, sexualmente ‘não-desperto’ – o filme termina com seu despertar: i.e., quando ele convida para um encontro sua prestativa enfermeira. Em última instância, os pacientes despertam apenas para entregar ao médico a mensagem que lhe concerne: a virada no filme ocorre quando Robert de Niro, um dos pacientes despertados, pouco antes de sua recaída, diz-lhe na cara que o único verdadeiramente ‘não despertado’ é ele (o médico), incapaz de apreciar as pequenas coisas que dão sentido a nossas vidas... O desfecho do filme então se apoia numa espécie de troca simbólica não falada: como se os pacientes fossem sacrificados (permitindo a recaída no coma, i.e., ‘adormecer’ de novo) para que o médico possa despertar e ter um parceiro sexual – em suma, para que um casal seja produzido. Em Dança com Lobos, o papel do grupo de pacientes é assumido pela tribo Sioux, a qual se permite que desapareça, em uma troca simbólica implícita, de maneira que o casal, formado por Kevin Costner e a mulher branca que viveu entre os índios desde criança, possa ser produzido.

[iv] Elizabeth Weis, The Silent Scream, Londres, Associated University Presses, 1982, p.77.

[v] Ver o capítulo 1 de William Rothman, The Murderous Gaze, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1982.

[vi] O paralelo poderia ser expandido até os detalhes: a mulher misteriosa que encarrega o herói desta missão (o estranho assassinado no apartamento de Hannay em Os 39 degraus; a simpática idosa senhora que desaparece no mesmo filme) – não é ela uma espécie de reencarnação da ‘Rainha da Noite’? E o negro Monostatos não está reencarnado no baterista assassino com o rosto escurecido em Jovem e Inocente? Em A Dama Oculta o herói atrai a atenção de seu futuro amor tocando o quê? – uma flauta, claro!

[vii] A notável exceção aqui é Sob o Signo de Capricórnio, onde a heroína resiste ao charme superficial de um jovem sedutor e retorna ao seu marido mais velho e criminoso, depois de confessar que o crime pelo qual seu marido havia sido condenado tinha sido cometido por ela – em suma, a condição da possibilidade para esta exceção é a transferência da culpa, que anuncia o próximo período.

quarta-feira, 20 de abril de 2011

terça-feira, 12 de abril de 2011

O HOMEM PÂNICO - Fernando Arrabal (Iª parte)

ARRABAL

1963

O HOMEM PÂNICO

No começo havia um texto: o conto Le Bucher (24º Labirinto de meu livro Fêtes et rites de la confusion).[1]

Alguns dias depois de ter escrito este texto, em cuja gênese minha consciência teve pouca participação, suponho, eu o reli como faço sempre, na esperança de encontrar um reflexo de uma de minhas particularidades. Bruscamente, o conto me pareceu muito característico. Uma vez mais, tive a impressão de que esse escrito havia sido “ditado”, e eu fiquei surpreso com a insistência com que eram tratados os grandes temas desse texto curto. Minha atenção se voltava para a memória, faculdade que, até então, eu havia, senão desdenhado, ao menos julgado de interesse secundário.

Alguns dias mais tarde, eu li um manual de mitologia destinado ao grande público. Nesse livro figurava o quadro seguinte:

Assim, segundo a mitologia (que é, ao menos, uma criação humana), a Memória (Mnemosine) é a irmã do Tempo (Chronos). Por outro lado, na hierarquia mitológica a memória é a única faculdade humana que figura entre os titãs, filhos do céu e da terra, e pais dos deuses.

Esse livro me ensinou ainda que Zeus (filho do Tempo) seduziu Mnemosine (a Memória). Nasceram as nove musas, frutos dessa união. Este detalhe terá para mim certa importância.

Cada vez mais intrigado com a memória – este mistério? – eu li tudo o que me caía nas mãos sobre este tema; Barbiset, Bergson, Gusdorf, Ellenberger, Merleau-Ponty e até mesmo Aristóteles (Parva Naturalis). Que os escritores e filósofos mais “iminentes” tenham deixado escapar seu embaraço diante desse prodigioso e fascinante enigma, ou que eles tenham se arriscado a oferecer uma definição superficial, incompleta ou inexata, me causou espanto. O muito sutil Montaigne, por exemplo, tropeça sobre o tema: “A memória é assunto da ciência”, ele afirma.

Os dicionários nos fornecem um índice interessante, mostrando-se pouco perspicazes em suas definições:

Littré: “Faculdade de trazer de volta as idéias e as noções de objetos que produziram sensações”.

Larousse: “Faculdade pela qual o espírito conserva as idéias anteriormente adquiridas”.

Dicionário da Academia Real da Língua Espanhola: “Faculdade da alma graças a qual se retém o passado e se o recorda” etc.

(continua)

[1] “Sobre a parede, diante de meu leito, centenas de olhos deslizavam me observando. Eles desciam do teto até o chão. Eram de todos os tipos: grandes, pequenos, belos, feios, azuis, negros... Eu os via escorregar até o chão, depois desaparecer.

“No quintal, a fogueira estava sempre acesa, e de meu leito, eu escutava o crepitar dos galhos e os gritos dos dançarinos que, provavelmente, se divertiam em saltar por sobre o fogo.

“Eu estava feliz em ver tantos olhos sobre a parede; eu imaginava que eles pertenciam a todas as pessoas que eu tinha conhecido. Talvez também a meus ancestrais e à humanidade inteira.

“Do quintal subiam risadas juvenis e a claridade das chamas que iluminavam meu quarto.

“Às vezes, um único olho progredia sobre a parede, lentamente, e me observava, nos observávamos e eu me sentia satisfeito e até orgulhoso.

“De repente, uma grande ave entrou em meu quarto e planou em torno de minha cama. Eu não conhecia aquela ave. Parecia uma águia, ou um abutre, ou um condor. Ela parecia muito afetuosa.

“Ela pousou sobre o dossel da cama e contemplou comigo o espetáculo da parede. Eu fiz o possível para ficar completamente imóvel e não assustá-la.

“Por um longo tempo – talvez horas – nos unimos por uma tácita conivência encantadora.

“Imaginei que a ave era, como eu, sensível a alguns olhares, a alguns olhos. Um deles lhe fez emitir um grito rouco e doloroso.

“Bruscamente ela voou. Eu vou à janela desejando lhe dizer adeus. Ela descreve três círculos concêntricos em torno do fogo e, mergulhando, se atira às chamas. A multidão gritou, no auge da excitação.

“Eu senti e ouvi suas asas e seu corpo queimarem. Fui tomado por uma súbita dor de cabeça de uma intensidade inabitual, enquanto a ave se consumia. Era uma sensação cerebral quase insuportável: era uma dor de segundo grau.

“Com uma pá, um dos jovens recolheu as cinzas da ave e as colocou sobre uma pedra. Notei certo alívio.

“Observei que as cinzas se moviam. Finalmente, elas se agitaram: surge um bico, depois a cabeça, as pontas das asas; logo a ave renascia de suas cinzas. Ela se reerguia mais altiva do que nunca.

“Eu me sentei na cadeira e compreendi o mecanismo de minha memória, de minha Fênix.”

Assinar:

Postagens (Atom)